核三重啟公投背後的台灣抉擇

2025/08/12 10:09:06文/觀點主筆室

今年5月,核三廠二號機除役後台灣正式進入「非核家園」。賴政府遂行了黨的意志。然而此一政策並未為台灣能源安全帶來安定,反而引發了關於電力供應、國防韌性與經濟競爭力的強烈不安與爭論。重啟核三公投,將讓民意得以有機會與民進黨的意識形態一搏!

國際趨勢清晰指向,電力充足供應將是科技發展的重要關鍵。即便日本在福島核災後,歷經長期核能爭議,但最終在減碳與能源自主的雙重壓力下,毅然決定擴增核電。美國在AI時代巨量用電需求預期下,川普甚至喊出「三倍電力」的計畫。歐盟則將核能列為綠色永續投資。中國、韓國、法國亦持續加碼核電。唯一逆潮而行的,幾乎只剩台灣。

美國智庫CSIS兵推指出,若台灣遭到封鎖,天然氣庫存撐不過十天,非核家園的政策將直接威脅台灣國防。這與賴政府標舉的國家安全與社會靱性顯然背道而馳。

在綠能減碳以及環境方面,發展核能才可減少火力發電依賴。黃士修指出,2024年台灣人均煤電使用量世界第一,中火一廠發電量高達272億度。若核二、核三全數運轉,每年可替代約300億度電,中火多數機組可關停,改善空汙與健康風險。

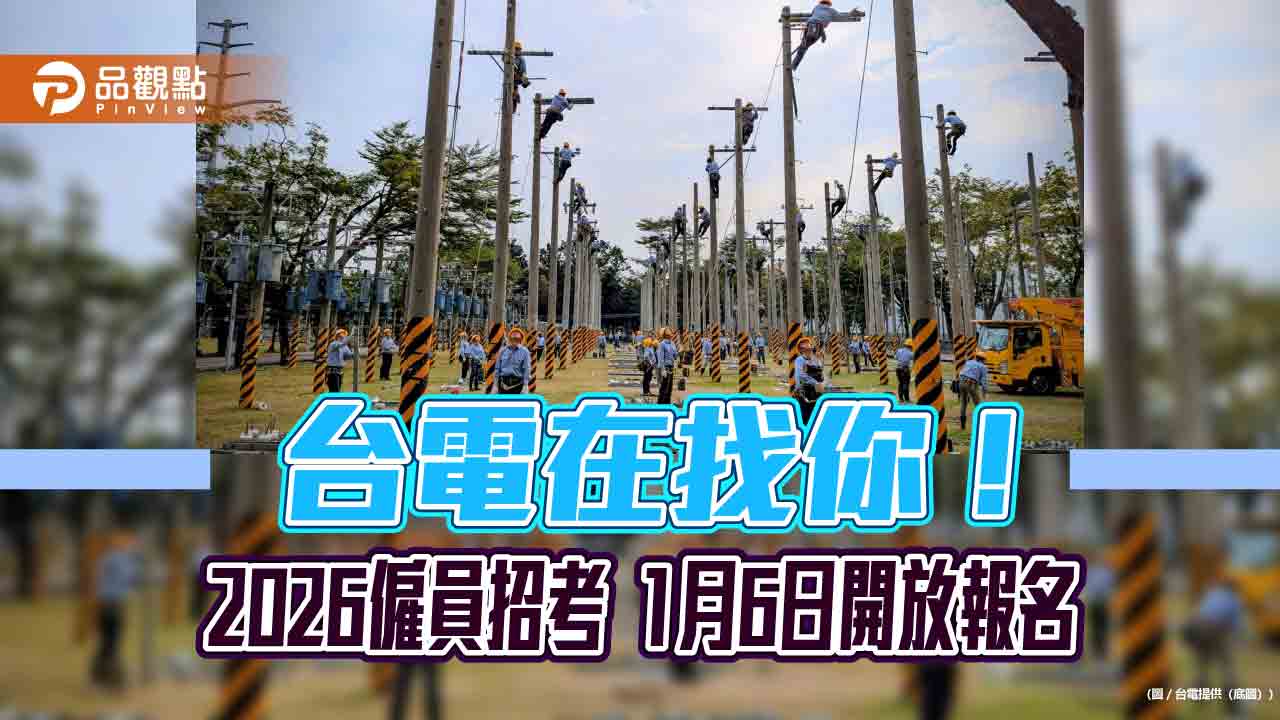

今年度總預算一大爭議,台電撥補問題,也與執政黨倉促廢核脫不了關係。台電一方面受制於高價綠電,一方面又被迫大量進口天然氣,恐怕才是依賴補貼或電價調漲的主要原因。以核養綠,不僅能穩定電價,也能真正為再生能源發展,提供資金與緩衝的空間。

黃士修直言,「反核就是反美、賣台、舔共」,言辭尖銳,但其背後邏輯指向國際戰略與能源自主的緊密關聯。他並引用世界衛生組織與聯合國原子輻射效應科學委員會多年追蹤數據,強調福島事故未造成輻射相關死亡或癌症增加。而美國也早已表示,核廢處理已有解決方式。

反對核能者認為,台灣位於地震帶,核電風險難以承受,且核廢料處置長期無法獲得社會共識。民進黨以「非核家園」為政治承諾,並押注再生能源擴張,期望藉光電、風電及儲能系統組成新型能源網。然而現實卻並不理想。《風傳媒》民調顯示,高達六成民眾認為光電推動過程「弊案叢生」,再生能源建置成本高、效率不穩,也未能填補核電缺口。

這場公投不只是能源選擇,更是台灣未來的賭注。在AI浪潮席捲而來之際,賴政府若一昧死守反核神祖牌,台灣會不會在新一波全球科技革命中,因電力不足與能源成本高漲,而淪為沒電、沒人、沒錢的科技荒島?